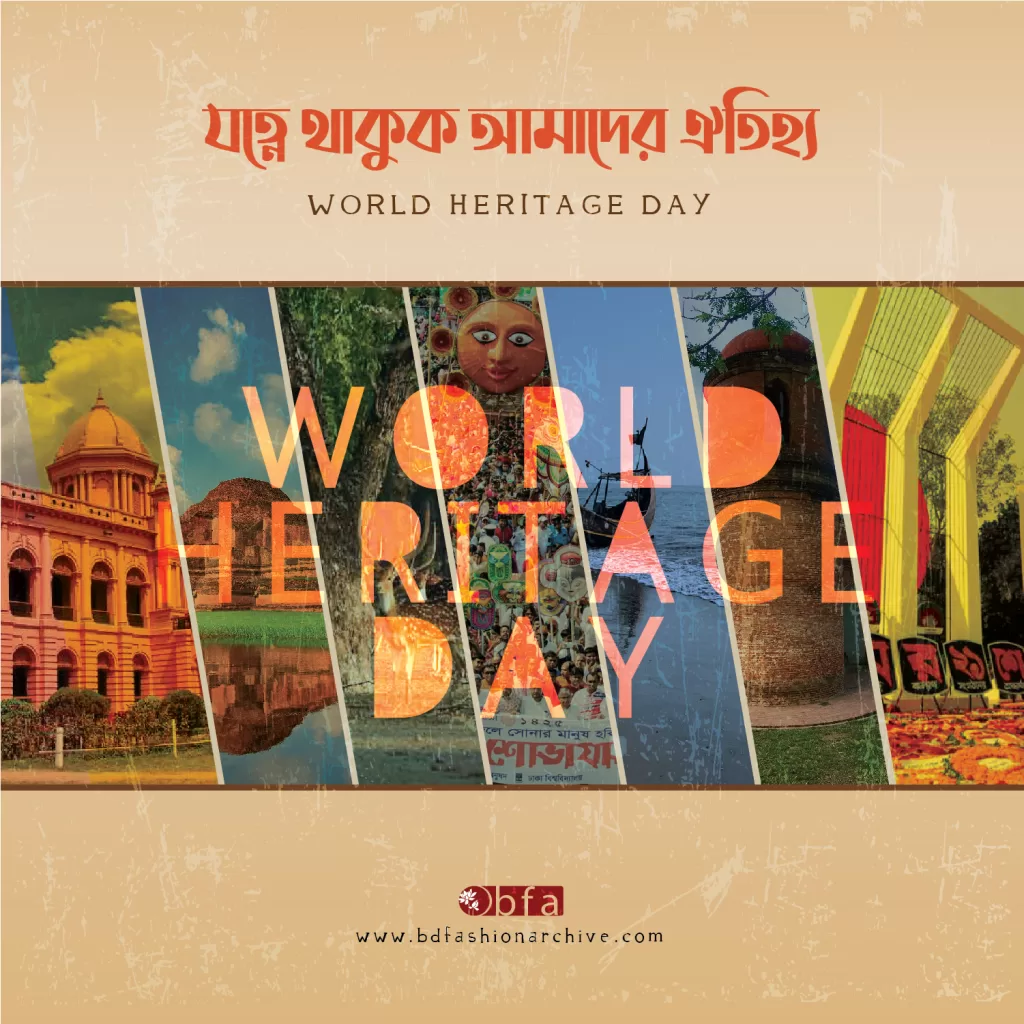

আজ ১৮ এপ্রিল। বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস। প্রতি বছর এই দিনটিকে বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। ‘ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর মনুমেন্টস অ্যান্ড সাইটস (ICOMOS)’ ১৯৮২ সালে তিউনিশিয়ায় একটি আলোচনা সভায় ১৮ এপ্রিলকে ‘ইন্টারন্যাশনাল ডে ফর মনুমেন্টস অ্যান্ড সাইটস’ হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৮৩ সালে ইউনেস্কোর ২২তম সাধারণ সম্মেলনে দিনটি ‘বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস পালন করা হয় বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান এবং স্মৃতিসৌধের ইতিহাস, বৈচিত্র্য এবং দুর্বলতা সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। এই বিশেষ দিনটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে বোঝার জন্য চিহ্নিত করে যা সংরক্ষণের যোগ্য। আমাদের উত্তরাধিকারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং আমাদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য তরুণ প্রজন্মের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেওয়ার জন্য দিনটি পালিত হয়।

জাতিসংঘের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (ইউনেস্কো) ১৬৭ টি দেশে মোট ১১৫৫টি স্মৃতিস্তম্ভকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে মনোনীত করেছে। বাংলাদেশের ৩টি স্থানকে বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ঐতিহ্যস্থলগুলো হচ্ছে- নওগাঁর পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, বাগেরহাটের মসজিদ শহর এবং সুন্দরবন।

এছাড়াও বিশ্বের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে জায়গা পেয়েছে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, পয়লা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা এবং শীতলপাটি। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকেও ইউনেস্কো আওতাভুক্ত করেছে ২০১৭ সালে ‘মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড’ নামে।

বাংলাদেশ ইতিহাস ঐতিহ্যর দেশ। এদিক থেকে বেশ সমৃদ্ধশালী। দেশের বিভিন্ন জেলায় রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি, রয়েছে বিখ্যাত সব পন্য যা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশে পছন্দের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। রয়েছে নিজস্ব কিছু খাবার, রয়েছে ঐতিহাসিক স্থান সমূহ যা সুবিশাল ভান্ডারে সমৃদ্ধ আমাদের বাংলাদেশ। আর এসব কোন পণ্য জি-আই স্বীকৃতি পেলে পণ্যগুলো বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডিং করা সহজ হয়। এই পণ্যগুলোর আলাদা কদর থাকে। কথা হচ্ছে নিদৃষ্ট কিছু স্থান নয়, আমাদের এগিয়ে আসতে হবে প্রতিটি পর্যায়ে- আমাদের ঐতিহ্যবাহী খাবার, ঐতিহ্যবাহী স্থান, আমাদের সংস্কৃতি এবং আমাদের আলোকিত পূর্ব পুরুষ, যাদের আত্নত্যাগে আমরা আলোকিত।

বিশ্বায়নের এই যুগে দেশের খ্যাতি ও সুনামকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য এখন জোরেসোরে দেশকে ব্রান্ডিং করতে হবে নিজ নিজ উদ্যগে। এই ব্রান্ডিংয়ের মানে হচ্ছে দেশের সমৃদ্ধময় দিকগুলো বিশ্বের কাছে তুলে ধরা। ব্রান্ডিংয়ের সুফল হচ্ছে, দেশের ইতিবাচক ব্র্যান্ডিং খাড়া করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনশক্তি, পর্যটন, দেশে তৈরি পণ্য, বিনিয়োগ ও অন্যান্য সেবাও মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে এবং গ্রহণযোগ্যতা পাবে।

যত্নে থাকুক আমাদের ঐতিহ্য

আহসান মঞ্জিল | AHSAN MANZIL

আহসান মঞ্জিল | Ahsan Manzil Museum

ঢাকার অন্যতম প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন আহসান মঞ্জিল । বলা হয় ঢাকা শহরের প্রথম ইট-পাথরের তৈরী প্রথম স্থাপনা আহসান মঞ্জিল । বর্তমানে আহসান মঞ্জিল বাংলাদেশ সরকারের জাদুঘর হিসেবে সংরক্ষিত । ১৯৯২ সালে জনসাধারনের পরিদশের্নের জন্য উম্মুক্ত করে দেয়া হল ।

স্থাপত্যশৈলী

পুরান ঢাকার ইসলামপুরে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত আহসান মঞ্জিলের প্রতিটি কক্ষ অষ্টকোণ বিশিষ্ট । ভবনের বারান্দা ও মেঝে তৈরী করা হয়েছে মাবের্ল পাথর দিয়ে । এবং ভবনের ছাদ কাঠের তৈরী ।

আহসান মঞ্জিল দুটি অংশে বিভক্ত । পূর্বদিকের অংশটি দরবার বা রঙমহল এবং পশ্চিম দিকের অংশটি ছিল অন্দর মহল দু, টি অংশে সংযোগ করা হয়েছে দোতলায় ।

প্রসাদের ভিতরে রয়েছে জলসাঘর, দরবার হল , খাবার ঘর , লাইব্রেরি এবং দোতালায় রয়েছে বৈঠকখানা , নাচঘর, অথিতিদের থাকার কক্ষ । আহসান মঞ্জিলের স্থাপত্যশৈলীর আকর্ষন হল, মঞ্জিলের দ্বীতিয় তলা থেকে একটি চওড়া সিড়ি সবুজ মাঠে নেমে এসেছে ।

ইতিহাস :

এর নির্মাতা ছিলেন মোঘল আমলে ঢাকা, ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চলের জমিদার শেখ এনায়েত উল্লাহ । তার মৃত্যুর পর তার পুত্র মতিউল্লাহ এই ভবন ফরাসী বণিকদের কাছে বিক্রি করে । তারা এটাকে বাণিজ্য কুটির হিসাবে ব্যবহার করত ।

১৮৩৫ সালে নবাব আব্দুল গণির পিতা খাজা আলীমুল্লা ফরাসীদের কাছ থেকে এই ভবনটি কিনে নেন । তিনি ভবনের আমূল পরিবর্তন করে পুননির্মাণ করেন এবং নওয়াববাড়ি হিসাবে এখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন । পিতার মৃত্যুর পর নওয়াব আব্দুল গণি ১৮৭২ সালে প্রাসাদের পুননির্মাণ করে বর্তমান আকারে আনেন এবং পুত্র আহসান উল্লাহর নামে প্রাসাদের নাম রাখেন আহসান মঞ্জিল ।

পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার | PAHARPUR BIHAR

পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার | Sompur Mahavihara

পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার। ইউনেস্কোর মতে পাহাড়পুর বিহার বা সোমপুর বৌদ্ধ বিহার দক্ষিণ হিমালয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহার। এটি ৩০০ বছর ধরে বৌদ্ধদের অতি বিখ্যাত ধর্ম শিক্ষাদান কেন্দ্র ছিল।

শুধু উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকেই নয়, বরং চীন, তিব্বত, মায়ানমার , মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধরা এখানে ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে আসতেন।

নামকরন এবং অবস্থান

পুন্ড্রবর্ধনের রাজধানী বর্তমান মহাস্থান এবং অপর শহর বানগড় এর মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত ছিল সোমপুর মহাবিহার। এর ধ্বংসাবশেষটি বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহীর অন্তর্গত নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত।

গ্রামের মধ্যে প্রায় ১০ হেক্টর অঞ্চল জুড়ে এই পুরাকীর্তিটি অবস্থিত।

এটি বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের প্লাবন সমভূমিতে অবস্থিত মাটিতে লৌহজাত পদার্থের উপস্থিতির কারণে মাটি লালচে। পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে প্রায় ৩০.৩০ মিটার উচুতে অবস্থিত পাহাড় সদৃশ স্থাপনা হিসেবে এটি টিকে রয়েছে। স্থানীয় লোকজন একে ‘গোপাল চিতার পাহাড়’ আখ্যায়িত করত। সেই থেকেই এর নাম হয়েছে পাহাড়পুর, যদিও এর প্রকৃত নাম সোমপুর বিহার বা সোমপুর মহাবিহার ।

ইতিহাস

দ্বিতীয় রাজা শ্রী ধর্মপাল দেব (৭৮১-৮২১) অষ্টম শতকের শেষের দিকে বা নবম শতকে এই বিহার তৈরি করছিলেন। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম এই বিশাল স্থাপনা আবিষ্কার করেন।

৯ম শতাব্দীর শেষভাগে গুর্জর রাজ প্রথম ভোজ ও মহেন্দ্র পাল, পাল সাম্রাজ্যের বিশেষ ক্ষতিসাধন করেন। পরে ১০ম শতাব্দীর শেষভাগে পাল বংশীয় রাজা মহীপাল (৯৯৫ – ১০৪৩) সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন ও সোমপুর বিহার মেরামত করেন। কিন্তু মহীপাল ও তার পুত্র নয়াপালের মৃত্যুর পর আবার পাল বংশের পতন শুরু হয়।

এই সুযোগে মধ্যভারতের চেদীরাজ কর্ণ, চোলরাজ রাজেন্দ্র ও দিব্বো নামের এক দেশীয় কৈবর্ত সামন্ত নরপতি পর পর বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করেন। নালন্দায় পাহাড়পুর মন্দির ও বিহার ধ্বংসের উল্লেখ সম্ভবত এ সময়ের আক্রমণের।

১১শ শতাব্দীতে পাল বংশীয় রামপাল হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। ১২শ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট থেকে আগত সেন রাজারা বাংলা দখল করেন। তাদের নিকটে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা হারায় সোমপুর। এ সময় শেষবারের মত সোমপুরের পতন শুরু হয়।

১৩শ শতাব্দীর শুরুতে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ – বিন – বখতিয়ার খিলজী বাংলায় আক্রমণ করে প্রায় উত্তরবঙ্গই দখল করেন। সম্ভবত এই মুসলমান শাসকদের মূর্তিবিরোধী মনোভাবের ফলেই বৌদ্ধদের এই বিহার ও মন্দির সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়ে যায়।

আরও পড়ুন :

বাংলার ‘ভূষণ’ : সোমপুর মহাবিহার বা পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার

জাদুঘরে সংরক্ষিত উল্লেখযোগ্য মূর্তি

বেলে পাথরের চামুন্ডা মূর্তি, লাল পাথরের দন্ডায়মান শীতলা মূর্তি, কৃষ্ণ পাথরের বিষ্ণুর খন্ডাংশ, কৃষ্ণ পাথরের দন্ডায়মান গণেশ, বেলে পাথরের কীর্তি মূর্তি, দুবলহাটির মহারাণীর তৈলচিত্র, হরগৌরীর ক্ষতিগ্রস্থ মূর্তি, কৃষ্ণ পাথরের লক্ষ্ণী নারায়নের ভগ্ন মূর্তি, কৃষ্ণ পাথরের উমা মূর্তি, বেলে পাথরের গৌরী মূর্তি, বেলে পাথরের বিষ্ণু মূর্তি, নন্দী মূর্তি, কৃষ্ণ পাথরের বিষ্ণু মূর্তি, সূর্য মূর্তি।

চিত্রসূত্র : উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে

সুন্দরবন

সুন্দরবন | Sundarbans

সুন্দরবন হলো বাংলাদেশের ফুসফুস । পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন বা লবণাক্ত বনাঞ্চল। যা যৌথভাবে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অবস্থিত। সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশের আয়তন ৬,০১৭ বর্গ কিলোমিটার। খুলনা , সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলার অংশ নিয়েই বাংলাদেশের সুন্দরবন। ভারতের সুন্দরবন পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলা নিয়ে গঠিত।

সুন্দরবন ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

নামকরন

দ্বীপমালা সুন্দরবনের নামকরণ নিয়ে রয়েছে নানান মত। অনেকে মনে করেন, নামটির আক্ষরিক অর্থেই নিহিত রয়েছে তার পরিচয় । সুন্দরবন অর্থ সুন্দর জঙ্গল বা সুন্দর বনভূমি। সুন্দরবন নামের সম্ভাব্য আরেকটি উৎস মনে করা হয় সমুদ্রকে। সমুদ্রের তীরে বনের অবস্থান বলে ‘সমুদ্র বন’ থেকে কালক্রমে এর নাম হয়েছে সুন্দরবন- এমনটি ধারণা করেন অনেকে।

তবে অন্য এক জনশ্রুতিও আছে সুন্দরী গাছের পক্ষে। সাধারণভাবে গৃহীত ব্যাখ্যাটি হলো এখানকার প্রধান উদ্ভিদ সুন্দরী বৃক্ষের নাম থেকেই এ বনভূমির নামকরণ হয়েছে।

স্বীকৃতি

- সুন্দরবন ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

- ১৯৯২ সালের ২১ মে সুন্দরবন রামসার স্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ

রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল হলো সুন্দরবন। সুন্দরবনে প্রায় ২৮৯ প্রজাতির স্থলজ প্রাণী বাস করে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়া সুন্দরবনের উল্লেখযোগ্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে রয়েছে চিত্রা হরিণ, মায়া হরিণ, রেসাস বানর, বন বিড়াল, সজারু, উদ বিড়াল এবং বন্য শূকর।

সরীসৃপের প্রজাতির মধ্যে সুন্দরবনের সবচেয়ে বড় সদস্য মোহনার কুমির। সাপের মধ্যে রাজগোখরা, অজগর, কেউটে এবং কয়েক প্রজাতির সামুদ্রিক সাপ উল্লেখযোগ্য।

এখানকার অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি হলো মৌমাছি । স্থানীয়ভাবে পরিচিত মৌয়ালদের পেশা মধু সংগ্রহ করা। তারা বন বিভাগের অনুমতি নিয়ে বন থেকে মধু সংগ্রহ করে।

মঙ্গল শোভাযাত্রা

মঙ্গল শোভাযাত্রা | Mangal Shobhajatra

মঙ্গল শোভাযাত্রা (অশুভ শক্তির বিরূদ্ধে শান্তি) । বাংলা নববর্ষের বর্ষবরণ উৎসব অন্যতম অংশ হল মঙ্গল শোভাযাত্রা । দেশের লোকজ সংস্কৃতিকে তুলে ধরা আর তার মাধ্যমে সবাইকে সত্য এবং সুন্দরের পথে আহ্বান করা হল মুল উদেশ্য ৷ শোভাযাত্রায় স্থান পায় নানা ধরনের চিত্র, হাতে বানানো পাখা, বিশালকায় চারুকর্ম পুতুল, হাতি, কুমীর, লক্ষ্মীপেঁচা, ঘোড়াসহ বিচিত্র মুখোশ এবং সাজসজ্জ্বা, বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্য।

শুরুতে অবশ্য আয়োজনের নামটা মঙ্গল শোভাযাত্রা ছিল না। প্রথমবার সেটির নাম ছিল আনন্দ শোভাযাত্রা।

মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরুর কথা

এই মঙ্গল শোভাযাত্রা প্রথম শুরু হয়েছিল ১৯৮৫ সালের ১লা বৈশাখে যশোরে । উদ্দেশ্য ছিল দেশের লোকজ সংস্কৃতি পস্থাপনের মাধ্যমে সব মানুষকে এক করা । এক যাত্রায় নিয়ে আসা ৷ আর সেই শোভাযাত্রায় অশুভের বিনাশ কামনা করে শুভ শক্তির আগমনের প্রার্থনা করা ৷ এই উদ্যোগ নিয়ে ছিলেন চারু শিল্পী মাহবুব জামাল শামিম ৷ তিনি ঢাকার চারুকলা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে যশোরেই চারু পিঠ নামে একটি প্রতিষ্ঠান খোলেন তখন ৷

তবে শেষ পর্যন্ত যশোরে সীমাবদ্ধ থাকেনি এই মঙ্গল শোভাযাত্রা৷ ১৯৮৯ সালে ১লা বৈশাখে ঢাকার চারুকলা থেকেও শুরু হয় এই মঙ্গল শোভাযাত্রা৷ আর সেই শোভাযাত্রার মূলভাব ছিল অগণতান্ত্রিক শক্তির বিনাশ৷ মাহবুবু জামাল শামিম জানান, এখন সারা দেশেই এই মঙ্গল শোভাযাত্রা ছড়িয়ে পড়েছে ৷ ১লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষে মঙ্গল শোভাযাত্রা একটি প্রধান অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং সারা দেশে একই সময় ১লা বৈশাখ সকাল ১০টায় এই মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয় ৷ – তথ্যসূত্র : ডয়চে ভেলে

স্বীকৃতি

২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর বাংলাদেশের ‘‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’’ কে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে।

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত | Cox’s Bazar

পৃথিবীর দীর্ঘতম অখন্ডিত সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত। এখানে রয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম অবিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক বালুময় সমুদ্র সৈকত, যা ১২২ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার জেলার সদর দপ্তর। কক্সবাজার তার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত।

নামকরন

কক্সবাজার নামটি এসেছে ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স নামে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক অফিসারের নাম থেকে। কক্সবাজারের আগের নাম ছিল পালংকি।

ষাট গম্বুজ মসজিদ

ষাট গম্বুজ মসজিদ | Saat Gombuj Jaame Masjid

বাংলাদেশের বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম ষাট গম্বুজ মসজিদ । এটি বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত। মসজিদের স্থাপত্যশৈলী দেখে ধারণা করা হয় খান-ই-জাহান ১৫০০ শতাব্দীতে এটি নির্মাণ করেছিলেন । এ মসজিদে ব্যবহৃত পাথরগুলো রাজমহল থেকে আনা হয়েছিলো। জনশ্রুতি আছে যে, হযরত খান-ই-জাহান (রঃ) ষাটগম্বুজ মসজিদ নির্মাণের জন্য সমুদয় পাথর সুদুর ভারতের উড়িষ্যার রাজমহল থেকে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা বলে জলপথে ভাসিয়ে এনেছিলেন।

ইমারতটির গঠন বৈচিত্রে তুঘলক স্থাপত্যের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

স্বীকৃতি

ইউনেস্কো ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে বাগেরহাট শহরটিকেই বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের মর্যাদা দেয়। প্রত্নস্থলটিকে ইউনেসকো বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করেছে।

স্থাপত্যশৈলী

ষাট গম্বুজ মসজিদে ১১ টি সারিতে সর্বমোট ৭৭টি গম্বুজ রয়েছে। আর মিনারের উপর চারটি গম্বুজ সহ মোট গম্বুজের সংখ্যা ৮১ টি। মসজিদের চারকোণে চারটি গোলাকার মিনার আছে। প্রতিটি মিনারের চূঁড়ায় রয়েছে একটি করে গোলাকার গম্বুজ। ছাদের কার্নিশের চেয়ে মিনারগুলোর উচ্চতা একটু বেশি। মিনারের ভেতরে রয়েছে প্যাঁচানো সিঁড়ি, আগে এই মিনার থেকে আযান দেবার ব্যবস্থা ছিলো।

মসজিদের সামনের দিকের দুটি মিনারের একটির নাম রওশন কোঠা এবং অন্যটির নাম আন্ধার কোঠা।

বিস্তারিত পড়ুন

ষাট গম্বুজ মসজিদ : বিশ্ব স্বীকৃত যে ঐতিহ্য

মসজিদটির পূর্ব দিকের দেয়ালে রয়েছে ১১ টি বিরাট খিলানযুক্ত দরজা। অন্য দরজাগুলো থেকে মাঝখানের দরজাটি সবচেয়ে বড়। আর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেয়ালে দরজা আছে ৭টি করে ১৪ টি।

মসজিদের অভ্যন্তরে মোট ষাটটি স্তম্ভ বা পিলার আছে। স্তম্ভগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে ৬ সারিতে মোট ১০টি করে বিন্যস্ত আছে। প্রতিটি স্তম্ভই পাথরের তৈরী তবে ৫ টি স্তম্ভ ইট দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। স্তম্ভগুলোর চারপাশের ছাদের ওপর তৈরি করা হয়েছে গম্বুজ।

মসজিদের মিহরাবের মধ্যবর্তী সারিতে সাতটি গম্বুজ ছাড়া বাকি ৭৪ টি গম্বুজই অর্ধগোলাকার। মসজিদের পশ্চিম দিকের দেয়ালে মিহরাব আছে ১০ টি। মাঝখানের মিহরাবটি বড় ও কারুকার্যপূর্ণ। দক্ষিণ দিকে ৫ টি এবং উত্তর দিকে ৪টি মিহরাব রয়েছে। উত্তর পাশে ১ টি মিহরাবের স্থলে ১ টি ছোট দরজা আছে। তথ্যসূত্র : উইকিভ্রমণ

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার | The Shaheed Minar

১৯৫২ সালের এ মাসে ভাষার জন্য জীবন দিয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে বিশ্বের বুকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন যারা, তাঁদের স্মরণে নির্মিত হয়েছে এই শহীদ মিনার ৷ ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের এক গৌরবময় ইতিহাস।

ইতিহাস

১৯৫৩ থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি ‘শহীদ দিবস’ হিসেবে পালিত হতে থাকে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ও ছুটি ঘোষণা করে। এরপর নতুন শহীদ মিনার তৈরির ঘোষণা আসে।

১৯৫৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয়বার শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন পূর্ববঙ্গ সরকারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার, মাওলানা ভাসানী এবং শহীদ বরকতের মা হাসিনা বেগম।

শিল্পী হামিদুর রহমানের পরিকল্পনা ও নকশা অনুযায়ী ১৯৫৭ সালের নভেম্বর থেকে শহীদ মিনার তৈরির কাজ শুরু হয়। কিন্তু ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে সামরিক আইন জারি হলে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত লোকজন অসম্পূর্ণ এই মিনারেই ফুল দিয়েছে। ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী মূল নকশা পরিবর্তন করে আরেকটি নকশা করা হয়। এরপর দ্রুত মিনারের কাজ শেষ হয়।

১৯৬৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এর উদ্বোধন করেন বরকতের মা। এই মিনারই পরে একুশের চেতনার প্রতীক হয়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি বাহিনী মিনারটি ভেঙে সেখানে ‘মসজিদ’ লিখে দেয়। তবে দেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ সালে নতুন করে মিনার তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়।

এবারও মূল নকশা এড়িয়ে ১৯৬৩ সালের সংক্ষিপ্ত নকশার ভিত্তিতেই কাজ শেষ করা হয়। ১৯৭৬ সালে নতুন নকশা হলেও বাস্তবায়িত হয়নি। তবে ১৯৮৩ সালে মিনার চত্বর কিছুটা বিস্তার করে শহীদ মিনারটিকে বর্তমান অবস্থায় আনা হয়। সেই থেকে জাতি এখানেই শ্রদ্ধা জানায়। তথ্যসূত্র – প্রথম আলো

স্থাপত্য নকশা

সেই সময়ের ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র বদরুল আলমই প্রথম শহীদ মিনারের নকশাটি করেছিলেন। আর ছবি তুলেছিলেন আরেক চিকিৎসক আবদুল হাফিজ। তার আয়ু বেশি দিন ছিল না। সরকারি ফতোয়ায় ভেঙে ফেলা হয় সেই মিনারটি । অবশেষে ১৯৫৭-তে শুরু হল কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের নির্মাণ। আর্কিটেক্ট হিসাবে বেছে নেওয়া হল দু’জনকে। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হামিদুর রহমান এবং ভাস্কর নভেরা আহমেদ। দুই শিল্পীর রূপকল্পনায় ছিল মাঝখানে সুউচ্চ একটি কাঠামো। যেটি কি না স্নেহময়ী আনতমস্তক মায়ের প্রতীক। এটির দু’পাশে সন্তানের প্রতীকস্বরূপ ছোট মাপের দুটি করে কাঠামো। সামনে বাঁধানো চত্বর। পিছনে দেয়ালচিত্র। সামনের চত্বরে দুটি ম্যুরাল। সঙ্গে সন্তানহারা মায়ের কান্নার প্রতীক হিসেবে ফোয়ারা।

বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস । WORLD HERITAGE DAY

তথ্যকোষ:

“পর্যটন নগরী ঢাকা”,কাজী জিলহাজ,

wikipedia.org/wiki/পাহাড়পুরবৌদ্ধবিহার

উইকিপিডিয়া

প্রথম আলো

হস্ত ও কারুশিল্প মানচিত্র | ঢাকা বিভাগ

fayze hassan

হস্ত ও কারুশিল্প মানচিত্র | রাজশাহী বিভাগ

fayze hassan

হস্ত ও কারুশিল্প মানচিত্র | সিলেট বিভাগ

fayze hassan

হস্ত ও কারুশিল্প মানচিত্র | রংপুর বিভাগ

fayze hassan

ঐতিহ্যময় হস্ত ও কারুশিল্প মানচিত্র | ময়মনসিংহ বিভাগ

fayze hassan