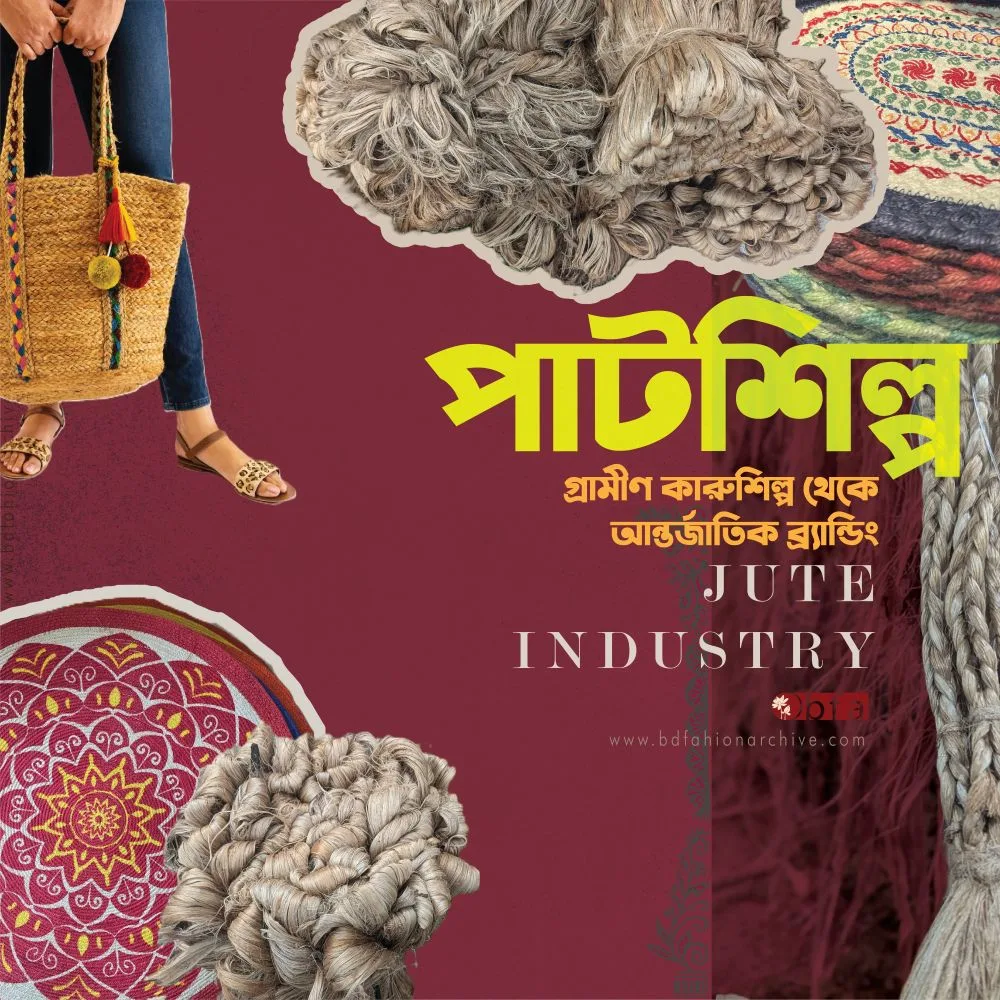

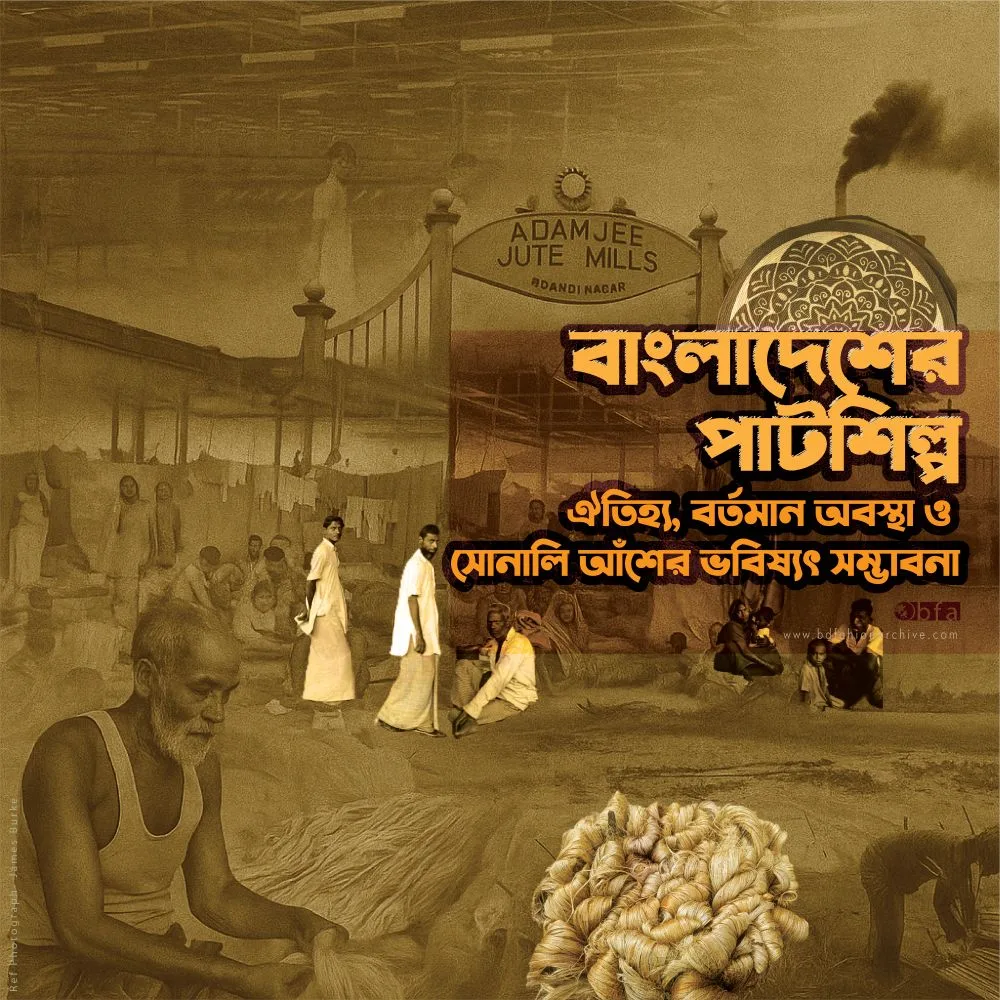

একসময় পাট ছিল বাংলাদেশের রপ্তানির প্রধান ভরসা। আশির দশকের পর প্লাস্টিক ও কৃত্রিম আঁশের দাপটে যখন এই শিল্প টিকে থাকার লড়াইয়ে পড়ে, তখনই হারাতে বসে আমাদের “সোনালি আঁশের” গৌরব। কিন্তু আজ বিশ্ব যখন পরিবেশ রক্ষায় টেকসই উপকরণের দিকে ঝুঁকছে, তখন পাট আবার ফিরে আসছে নতুন উদ্ভাবন ও পুরনো ঐতিহ্য নিয়ে। বাংলার মাঠে যে আঁশ জন্মায়, তা শুধু কৃষকের ঘরে অর্থই আনে না—কারিগরের হাতে গিয়ে তা হয়ে ওঠে শিল্প, হয়ে ওঠে ইতিহাস।

বাংলাদেশের গ্রামবাংলার চিরায়ত দৃশ্যপটে বর্ষাকালে সবুজ পাটক্ষেত, জলে জাগ দেওয়া বাঁধা পাটের ডাঁটি আর রৌদ্রে শুকোতে দেয়া সোনালি আঁশ নজরে পড়ে। ‘সোনালি আঁশ’ নামে খ্যাত পাট বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তারই গভীরতা খোজার চেষ্টা করব এই নিবন্ধনে –

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব

পাটের ব্যবহার এই উপমহাদেশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। ঐতিহাসিকভাবে বাংলায় পাটের আঁশ স্থানীয়ভাবে দড়ি, চট ও মোটা কাপড় তৈরিতে ব্যবহৃত হতো। মধ্যযুগে বাংলার মানুষ পাটের তৈরি কাপড় ও বস্তা ব্যবহার করত বলে দলিল পাওয়া যায়; যেমন ১৬শ শতকে লিখিত Ain-i-Akbari গ্রন্থে বাংলা থেকে উৎপাদিত পাটের বস্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। জানা যায়, মধ্যযুগে বাংলা অঞ্চলে পাটের মোটা শাড়িও ব্যবহৃত হতো এবং পাটপাতা শাকসবজি ও ভেষজ ওষুধ হিসেবে জনপ্রিয় ছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের সময় পাটের বাণিজ্যিক গুরুত্ব নতুন মাত্রা পায়।

নেপোলিয়নের যুদ্ধ চলাকালে (১৮০৩-১৫) ব্রিটিশদের রুশ তুলার যোগান বন্ধ হয়ে গেলে বিকল্প তন্তু হিসেবে বাংলার পাটের দিকে নজর দেয় তারা। প্রথমদিকে ইউরোপীয় যন্ত্রে পাট সুতো ও কাপড় তৈরিতে সমস্যা হচ্ছিল, কারণ পাট ছিল অত্যন্ত মোটা ধরনের তন্তু। পরে বালফোর ও মেলভিল নামে দুটি ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান পানি ও তিমির চর্বি ব্যবহার করে পাট নরম করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করে, যার ফলে বাংলার পাটের চাহিদা বেড়ে যায়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের (১৮৫৩-৫৬) সময় ব্রিটিশদের তুলার ঘাটতি পূরণে তুলার বিকল্প হিসাবে পাট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৮৫৫ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতে হুগলী নদীর তীরে রিশড়ায় প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়, যার পরবর্তী কয়েক দশকে কলকাতার আশেপাশে একের পর এক জুট মিল গড়ে ওঠে। বিশ শতকের শুরুতে কলকাতা বিশ্বজুড়ে পাটশিল্পের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে, যদিও পাট চাষের মূল স্থান ছিল পূর্ববঙ্গ তথা আজকের বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল।

ভারত বিভাগের পর (১৯৪৭ সালে) পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের ভূমিতে কাঁচা পাট উৎপাদন হত, আর অধিকাংশ পাটকল রয়ে গিয়েছিল ভারতে (পশ্চিমবঙ্গে)। ফলে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানকে নিজস্ব পাটশিল্প গড়ে তুলতে হয়। ১৯৫১ সালে নারায়ণগঞ্জে দেশের প্রথম জুট মিল “বাওয়া পাটকল” প্রতিষ্ঠা পায় এবং পরবর্তীতে বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজী জুট মিলও সেখানে চালু হয় । ১৯৬০ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে জুট মিলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬টি এবং স্বাধীনতার প্রাক্কালে ১৯৭১ সালে মিলের সংখ্যা বেড়ে ৭৫টিতে পৌঁছায়। ঐ সময় পাট ও পাটজাত পণ্য ছিল পাকিস্তানের প্রধান রপ্তানি আয়ের উৎস, যা স্বাধীনতার পর নবজাত বাংলাদেশ অর্থনীতিরও অন্যতম ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

সাংস্কৃতিক দিক থেকে বাংলার সমাজে পাট একসময় সমৃদ্ধির প্রতীক ছিল। কৃষকের গোলাঘরে পাটের আঁশ আর আঙিনায় পাটখড়ি (পাটের শুকনো ডাঁটি) দেখা যেত নিয়মিত। পাটখড়ি গ্রামীণ জ্বালানি ও ঘরের বেড়া হিসেবে ব্যবহৃত হতো, পাটের পাতা শাক হিসেবে রান্না করে খাওয়া হতো। ‘সোনালি আঁশ’ কথাটি শুধু অর্থকরী মূল্যের জন্যই নয়, বরং বাংলার সংস্কৃতিতে এর উজ্জ্বল অধ্যায়ের কারণেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

পাট চাষ ও আঁশ সংগ্রহ প্রক্রিয়া

পাট একটি বর্ষাকালীন অর্থকরী ফসল, যা উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠে। সাধারণত দুই ধরণের পাট চাষ করা হয়—সাদা পাট (Corchorus capsularis) ও তোষা পাট (Corchorus olitorius)। চৈত্র-বৈশাখ মাসের (এপ্রিল-মে) আগাম বৃষ্টির পরে পাট বীজ বোনা শুরু হয় এবং ৪-৫ মাসের মধ্যে উদ্ভিদ পরিপক্ব হয়ে যায়। পাট গাছ ৮-১২ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় এবং বর্ষায় পানির প্রবাহ থাকায় দ্রুত বাড়ে। পাট চাষের জন্য উর্বর পলিমাটি এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত প্রয়োজন; সাধারণত প্রতি বছর মে-জুন নাগাদ পাট কাটা শুরু হয়। গাছের পাতা হলদে হতে শুরু করলে কৃষকরা পাট কাটেন এবং আঁশ সংগ্রহের প্রস্তুতি নেন।

কাটা পাট গাছগুলো থেকে পাতাগুলো ঝরে গেলে আঁশ ছাড়ানোর জন্য শুরু হয় ‘জাগ’ প্রক্রিয়া। পাটের আঁশ তন্তু মূলত গাছের বাকলের ভেতরের অংশে থাকে, যা আলাদা করতে গাছের বান্ডিলগুলো জলাশয়ে বা পানিতে চুবিয়ে রাখা হয়। এভাবে পানিতে পচানোর মাধ্যমে জীবাণু কার্যক্রমে পাটকাঠির কষ আলগা হয়ে যায় এবং প্রায় ১২-১৫ দিনের মধ্যে আঁশ আলাদা হওয়ার মতো অবস্থা হয়।

এরপর শ্রমিকরা পানির ভেতরেই প্রতিটি পাটগাছের খোসা ছড়িয়ে হাতে টেনে দীর্ঘ আঁশ বের করেন, যা পরে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে রোদে শুকানো হয়। শুকনো আঁশ হাতড়ে বা ঝেড়ে পরিষ্কার করে আঁটি বেঁধে বাজারে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা হয়। সাধারণত শ্রাবণ-ভাদ্র (জুলাই-আগস্ট) মাসে পাট শুকানো ও বাজারে আনার কাজ সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের ফরিদপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, যশোর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি জেলা উৎকৃষ্ট মানের পাট উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। সঠিক প্রক্রিয়ায় জাগ দেয়া ও শুকানোর ফলে এসব অঞ্চলের তোষা পাটের আঁশ উজ্জ্বল ও দীর্ঘ হয়ে থাকে, যা আন্তর্জাতিক বাজারে উচ্চমূল্যে আদৃত।

জমি প্রস্তুত করতে বারবার চাষ ও মই দেয়া, নির্দিষ্ট দূরত্বে বীজ বপন, সময়মতো নিড়ানি দিয়ে আগাছা দমন – এসব কাজে কৃষক পরিবার ও মজুরদের ব্যাপক পরিশ্রম যুক্ত হয়। পাট চাষে অধিক সার প্রয়োগের দরকার হয় না; গরুর গোবর ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতেই ভালো ফলন পাওয়া যায়। এভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাংলাদেশের কৃষিজীবী সমাজে পাটচাষ একটি ঐতিহ্যবাহী কর্মকাণ্ড হিসেবে হয়ে এসেছে।

‘সোনালি আঁশের সোনার দেশ/পাট পণ্যের বাংলাদেশ’ -এ স্লোগানে ২০১৭ সালে দেশে প্রথমবারের মতো পালিত হয় জাতীয় পাট দিবস। প্রতিবছর বিভিন্ন প্রতিপাদ্য নিয়ে ৬মার্চ জাতীয় পাট দিবস হসেবে পালিত হয়ে আসছে।

পাটজাত পণ্যের বৈচিত্র্য ও আধুনিক ব্যবহার

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের লোকায়ত সংস্কৃতিতে পাটের বহুমুখী ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। প্রাচীনকাল থেকে বাড়িতে তৈরিকৃত তাঁতে পাটের সূতা দিয়ে মোটা ফাকা ফাকা কাপড় বোনা হতো, যা চট বা বস্তা তৈরিতে ব্যবহৃত হত। গ্রামাঞ্চলে পাটের দড়ি তৈরির কৌশলও বহুল প্রচলিত; এসব দড়ি দিয়ে গরু বাঁধা থেকে নৌকোর পাল তোলা – নানা কাজে লাগতো। কলোনিয়াল যুগে পাটশিল্পের বিকাশের পর প্রধানত প্যাকেজিং ও বস্তার চাহিদা মেটাতে পাট থেকে নানা ধরনের পণ্য উৎপাদিত হতে থাকে। বিশেষত হেসিয়ান কাপড়, বার্ল্যাপ (চটের বস্তা কাপড়) এবং গানির ব্যাগ (পাটের বস্তা) ইতিহাসে সবচেয়ে প্রচলিত পাটজাত পণ্য। পাটের চট ও বস্তা চা, কফি, শস্য, চিনি ইত্যাদি নানা পণ্য পরিবহণ ও সংরক্ষণের জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত হয়েছে। একসময় বাংলার পাটের বস্তা ইউরোপ-আমেরিকার বাজার মাত করেছিল যা বাংলাদেশি পাটের পরিচায়ক হয়ে উঠেছিল।

কালের বিবর্তনে পাটের ব্যবহার কেবল বস্তা-দড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; আধুনিক উদ্যোগ ও গবেষণার ফলে পাট থেকে নানাবিধ বহুমুখী পণ্যের উৎপাদন চলছে। বর্তমানে বাংলাদেশে পাট তন্তু থেকে উচ্চমানের কার্পেট ও গালিচা, টেপেস্ট্রি, পর্দার কাপড়, আঁশ মিশ্রিত ক্যানভাস, এমনকি শৌখিন শাড়ি ও পোশাকও তৈরি হচ্ছে। পাটের তন্তু ও তুলার সংমিশ্রণে মিশ্র কাপড় (যেমন জুট-ডেনিম) তৈরি করে আন্তর্জাতিক ফ্যাশন বাজারেও রপ্তানি করা হচ্ছে। দেশীয় নারী উদ্যোক্তারা পাটের সুতা ও কাপড় দিয়ে হস্তশিল্প সামগ্রী যেমন দেয়াল ট্যাপেস্ট্রি, শতরঞ্জি/ম্যাট, টুকরির ঝুড়ি, টেবিলম্যাট, খেলনা, গহনা প্রভৃতি নির্মাণ করে বিদেশি ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। সরকারের জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (JDPC)-এর উদ্যোগে বহুমুখী পাটপণ্যের মেলা ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে নতুন বাজার সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছে।

পাটের শাড়ি:

ঐতিহ্য, ফ্যাশন ও সম্ভাবনা

বাংলা সাহিত্যেও পাটের শাড়ির উল্লেখ পাওয়া যায় – কবি আহসান হাবীবের শিশুতোষ কবিতা ‘ইচ্ছা’তে ভাই তার বোনের জন্য পাটে বোনা শাড়ি কিনবে বলে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ পাটের শাড়ি বাঙালি সংস্কৃতির স্মৃতিতে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এছাড়াও বাংলাদেশি সেরা দশ শাড়ি নিয়ে বিস্তারিত পড়ুন নিচের লিংকে-

জাতীয় পাট দিবস উপলক্ষে ফ্যাশন শো | ২০১৭

আপনার একটি শেয়ার এবং মন্তব্য আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা ❤️

পাটখড়ি বা জুটস্টিক থেকেও উন্নত পণ্য তৈরি হচ্ছে। ষাটের দশকেই বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদা পাটখড়ি থেকে পার্টেক্স বোর্ড (কাঠের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত) তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছিলেন। আজও পাটখড়ি থেকে চারকোল (কাঠকয়লা) উৎপাদন থেকে শুরু করে পার্টিকল বোর্ড ও জ্বালানি ব্রিকেট তৈরিতে কাজ হচ্ছে এবং সরকার “চারকোল নীতি ২০২২” প্রণয়ন করেছে। পাটের গুড়া (তন্তুযুক্ত পাউডার) কাগজ শিল্পেও কাজে লাগে; বিশেষ করে উন্নতমানের কাগজ ও মণ্ড তৈরিতে পাট ব্যবহার হয়। বাংলাদেশের টাকায় যে বিশেষ ধরনের কাগজ ব্যবহার হয়, তাতেও পাটের মণ্ডের সংশ্লেষ থাকে বলে জানা যায়।

আধুনিক বিজ্ঞানের ছোঁয়ায় পাট আজ পরিবেশবান্ধব প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবেও আবির্ভূত হচ্ছে। বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশনের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোবারক আহমদ খান উদ্ভাবিত ‘সোনালি ব্যাগ’ আসলে পাটের সেলুলোজ থেকে তৈরিকৃত একটি জৈব-পলিমার ব্যাগ, যা দেখতে প্লাস্টিকের মতো কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব ও পচনশীল। ইতোমধ্যে এই সোনালি ব্যাগ নিয়ে বহির্বিশ্বেও আগ্রহ দেখা দিয়েছে। কানাডার একটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদশে পাট থেকে ৩০% মিশ্রণে বিশেষ প্লাস্টিক তৈরির প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এছাড়া বিশ্বব্যাপী গাড়ির অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জায় সিন্থেটিক পদার্থের বদলে পাটের তন্তু ব্যবহারের উদ্যোগ চলছে; ইউরোপের গাড়ি নির্মাতারা বাংলাদেশ থেকে পাট নিয়ে গাড়ির ড্যাশবোর্ড ও ইন্টারিয়রের কম্পোনেন্ট তৈরি করছে। জার্মানির গাড়ি শিল্পে প্রয়োজনীয় পাটের প্রায় ১০% এখন বাংলাদেশ সরবরাহ করছে।

পাটের আরেকটি উদ্ভাবনী ব্যবহার হলো ভৌগোলিক টেক্সটাইল বা জিও-টেক্সটাইল। নদীভাঙন ও বাঁধ রক্ষায় বালুভর্তি পাটের বস্তা এবং পাটের তৈরিকৃত প্রাকৃতিক জালিকা ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। পানির নিচে পাটের তৈরি বস্তা সহজেই মাটির সাথে মিশে গিয়ে প্রাকৃতিক ভিত্তি তৈরি করে, যা ভূমিক্ষয় রোধে সাহায্য করে। ফলে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অবকাঠামো ও পরিবেশ প্রকল্পে বাংলাদেশি পাটের জিওটেক্সটাইল ও বস্তার চাহিদা বাড়ছে।

সর্বোপরি, পাট থেকে খাদ্যদ্রব্য পর্যন্ত উৎপাদিত হচ্ছে। পাটপাতা হাজার বছর ধরে বাঙ্গালির খাদ্য তালিকায় শাক হিসেবে আছে (স্থানীয়ভাবে যা “নালতা শাক” নামে পরিচিত)। এখন এই পাটপাতার গুঁড়া শুকিয়ে বিদেশে রপ্তানি করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, কারণ জাপান, চীন, থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে পাটপাতার স্যুপ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এমনকি ইউরোপের কিছু দেশে পাটের আঁশ দিয়ে তৈরি করফিন (কফিন) পরিবেশবান্ধব সমাধান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বহুমুখী ব্যবহার ও পণ্যের এ বিপুল সম্ভার পাটশিল্পকে নতুন উদ্যোমে এগিয়ে নিচ্ছে।

পরিবেশগত সুবিধা: টেকসই ভবিষ্যতের সোনালি আঁশ

সিন্থেটিক পদার্থ ও প্লাস্টিক দূষণের এই যুগে পাটশিল্পের সবচেয়ে বড় শক্তির জায়গা হলো এর পরিবেশবান্ধব বৈশিষ্ট্য। পাট হলো জৈবভাবে দ্রুত অবক্ষয়যোগ্য (বায়োডিগ্রেডেবল) এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্রাকৃতিক আঁশ। একটি পাটের বস্তা বা দড়ি ব্যবহারের পর মাটিতে ফেলে দিলে অল্প সময়েই তা নিজে থেকে পচে যায় এবং কোনো বিষাক্ত অবশিষ্ট পদার্থ রেখে যায় না। অন্যদিকে প্লাস্টিক বা সিন্থেটিক ফাইবার শত শত বছর অবিকৃত থেকে পরিবেশ দূষিত করে। এই কারণে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে পাটজাত পণ্যের চাহিদাও ধীরে ধীরে বাড়ছে।

পাট উদ্ভিদ মাত্র ৪-৫ মাসে পরিপূর্ণ বেড়ে ওঠে এবং জুট ফসল বাতাস থেকে প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে অক্সিজেন ছাড়ে। গবেষণা অনুযায়ী, এক হেক্টর পাটগাছ বৃদ্ধির সময়ে প্রায় ১৫ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে এবং ১১ টন অক্সিজেন উৎপাত করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে। পাট চাষে সাধারণত কীটনাশক ও সার কম লাগে, ফলে মাটির ক্ষতি কম হয় এবং জলের উৎস দূষণের আশঙ্কাও কমে। বরং পাটগাছের পাতা জমিতে পড়লে তা পচে উর্বরা শক্তি বাড়ায়। ফসল কাটার পর পাটের শেকড় মাটির ভিতরেই থেকে যায়, যা মাটির জৈব পদার্থ বৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ ফসলের পুষ্টি যোগায়।

পাট একটি আদর্শ শস্য বিভিন্ন শস্যের মাঝে রোটেশন বা ফসলচক্রে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। বিশেষ করে ধানের পরবর্তী অবসর সময়ে কৃষকরা পাট চাষ করে মাটির উর্ভরতা বজায় রাখতে পারেন। পাটের গভীর শিকড় মাটির উর্ভর করে, যা পরবর্তী ফসলের জন্য উপকারী। বাংলাদেশে অনেক এলাকায় আউশ ধান কাটার পর বা আগে পাট চাষ করে পরে আমন ধান রোপণ করা হয়, এতে মাটির পুষ্টি চক্র উন্নত হয়।

আরেকটি পরিবেশবান্ধব দিক হলো পাটখড়ির ব্যবহার। গ্রামীণ এলাকায় রান্নার জ্বালানি এবং ঘরের বেড়া বা খুঁটির কাজেই পাটখড়ি বহুকাল ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে। কাঠের বিকল্প জ্বালানি হিসেবে পাটখড়ি ব্যবহার বৃক্ষনির্ভরতা কমিয়ে বনাঞ্চল রক্ষায় ভূমিকা রাখে। বর্তমানে পাটখড়ি পুড়িয়ে অ্যাকটিভেটেড চারকোল তৈরি করা হচ্ছে, যা ওয়াটার পিউরিফিকেশনসহ নানা শিল্পে কাজে লাগে; এতে কাঠের কয়লার বিকল্প সৃষ্টি হয়ে বন সংরক্ষণে সাহায্য করছে।

সবচেয়ে বড় কথা, পাট এমন একটি প্রাকৃতিক সম্পদ যা উৎপাদন থেকে পচন—সমস্ত পর্যায়ে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণ কমানো ও টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে পাটের মতো সবুজ পণ্যগুলোর বহুল ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো ও পুনঃব্যবহারযোগ্য পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই পরিবেশবান্ধব আঁশ হিসেবে পাটের সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। অনেকেই এখন পাটকে বহুমুখী ‘সবুজ বিপ্লবের’ আশীর্বাদ হিসেবে দেখছেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পাটশিল্পের ভূমিকা

একসময় পাট ও পাটজাত পণ্য ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রধান রপ্তানি আয়ের উৎস। ১৯৭০-এর দশকে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮০% এর বেশি অংশ এসেছে পাট ও এর পণ্য থেকে, যা দেশের অর্থনীতিকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে পাটকে তখনকার “আর্থিক মেরুদণ্ড” বলা যেত। যদিও পরবর্তী সময়ে পোশাক শিল্প বিকাশের সাথে সাথে পাটের অবদান অনেক কমে গেছে, তবু এখনো বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবিকা ও কর্মসংস্থানের জন্য এই খাতের উপর নির্ভরশীল।

বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশ এখনও বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ এবং বিশ্বব্যাপী উৎপাদিত পাট আঁশের প্রায় ৪২% বাংলাদেশের খাতেই উৎপাদিত হয়। পাট ও পাটজাত পণ্য মিলে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৩% অর্জন করে এবং জাতীয় জিডিপিতে এই খাতের অবদানও প্রায় ১-২% বলে বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ আছে। দেশের প্রায় ৪০ লাখ কৃষক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাটচাষের সাথে জড়িত এবং কৃষি খাতে তাদের আয়ের বড় অংশই আসে পাট থেকে। এছাড়া পাটক্রয়-বিক্রয়, পরিবহন, মজুদ ও কলকারখানায় কাজ করেন আরও বহু শ্রমিক। একটি হিসাব অনুযায়ী সরাসরি পাট চাষ, পাটকল ও সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্য মিলিয়ে বাংলাদেশে প্রায় ৫ কোটি মানুষ পাটখাতের উপর কোন না কোনভাবে নির্ভরশীল। সংখ্যাটি বিশাল, যা পাটশিল্পের সামাজিক-অর্থনৈতিক গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

পাটকল ও পাট রপ্তানি থেকে বাংলাদেশ বছরে প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে থাকে। এটি মোট রপ্তানি আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (প্রায় ২-৩%)। পাটশিল্প গ্রামীণ দরিদ্র্য বিমোচনেও অবদান রাখে; পাটচাষের মৌসুমে গ্রামে প্রচুর কর্মসংস্থান হয় এবং কৃষকের নগদ অর্থ লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আবার শহরাঞ্চলে পাটকলগুলোতে অসংখ্য শ্রমিক-কর্মচারীর চাকরি রয়েছে। পাটখাত কৃষি ও শিল্পের সংযোগস্থলে অবস্থান করে বাংলাদেশের সমগ্র অর্থনীতিতে এক বহুমাত্রিক ভূমিকা পালন করে আসছে।

তবে যুগের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার চাপে পাট থেকে দেশের আয় আগের মতো নেই। ১৯৮০-এর দশকে সিন্থেটিক বস্তা ও নাইলনের দড়ির বাজার বাড়তে থাকায় আন্তর্জাতিকভাবে পাটের চাহিদা কমে যায়, যা বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ে প্রভাব ফেলে। তা সত্ত্বেও সাম্প্রতিককালে পরিবেশবান্ধব সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধির কারণে পাটের বিশ্ববাজার আবার প্রসারিত হচ্ছে। সরকার বাধ্যতামূলক পাটজাত মোড়ক আইন প্রণয়ন করায় অভ্যন্তরীণ বাজারেও চাউল-গম ইত্যাদি পণ্য সংরক্ষণে পাটের বস্তার ব্যবহার বেড়েছে। এসব পদক্ষেপের ফলে দেশের অভ্যন্তরে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকরাও পুনরায় পাটচাষে উৎসাহী হচ্ছে।

পাটকলের উত্থান-পতন: সোনালি দিনের স্মৃতি ও সংকটের গল্প

স্বাধীনতা-পূর্বকাল থেকে পাটকল বাংলাদেশের শিল্পায়নের প্রারম্ভিক দিকগুলোর অন্যতম প্রধান উপাদান। পূর্ব পাকিস্তান আমলে বেসরকারি মালিকানায় বেশ কিছু জুট মিল স্থাপিত হলেও স্বাধীনতার পর দেশে স্থাপিত পাটকলসমূহের মালিকানা নিয়ে বড় পরিবর্তন আসে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর দেশ স্বাধীন হলে পশ্চিম পাকিস্তানি মালিকরা বাংলাদেশ ছেড়ে গেলে পরিত্যক্ত পাটকলগুলো রাষ্ট্রের অধীন হয়। তৎকালীন সরকারের সমাজতান্ত্রিক নীতির আলোকে ১৯৭২ সালে সব পাটকল জাতীয়করণ করে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (BJMC) গঠন করা হয় এবং রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে মিলগুলো পরিচালিত হতে থাকে। শুরুতে জাতীয়করণ অনেক আশাবাদ জাগালেও অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার, শ্রমিক অনুপস্থিতিসহ নানা কারণে বহু কারখানায় উৎপাদনব্যয় বেড়ে যায় ও লোকসান হতে থাকে।

১৯৮০’র দশকে সরকার পাটখাতে সংস্কার আনতে শুরু করে। কিছু অলাভজনক পাটকল পুনরায় বেসরকারিকরণ (প্রাইভেটাইজেশন) করা হয় এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের চেষ্টা চলে। তবু বহু রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল যুগোপযোগী প্রযুক্তি ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা অভাবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেনি। ২০০২ সালে দীর্ঘদিন লোকসান বহন করার পর সর্ববৃহৎ আদমজী জুট মিল বন্ধ করে দেওয়া হয়, যা সেই সময়ে জাতীয়ভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আদমজীর পর আরো বেশ কিছু সরকারি মিল ধীরে ধীরে বন্ধ বা ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তরিত হয়।

অবশেষে ২০২০ সালে বাংলাদেশ সরকার এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেয় – জাতীয় খাতে অবশিষ্ট সকল ২৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং প্রায় ২৫-৫০ হাজার কর্মচারী-শ্রমিককে গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে অবসর দেওয়া হয়। বছরের পর বছর বিপুল পরিমাণ সরকারি ভর্তুকি দিয়েও এসব পাটকলকে টিকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না; যা মিলগুলোর লোকসান দশ হাজার কোটি টাকারও বেশি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাই আধুনিকায়ন ও পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে সরকারি মিলগুলো বন্ধ করে বেসরকারি খাতে Public-Private Partnership (PPP) মডেলে চালুর পরিকল্পনা নেয়া হয়। এই সিদ্ধান্তটি সহজ ছিল না – মিল শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল, কিন্তু উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক বাস্তবতায় এটি অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

বর্তমানে বাংলাদেশে চালু থাকা অধিকাংশ পাটকলই বেসরকারি মালিকানাধীন বা লিজপ্রাপ্ত। প্রায় ২০০টিরও বেশি ছোট-বড় বেসরকারি জুট মিল রয়েছে, যেগুলো বিভিন্ন ধরনের পাটসুতা, বস্ত্র ও পণ্য উৎপাদন করছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান BJMC এখনো কয়েকটি বন্ধ মিলের দেখভাল করছে এবং অবকাঠামো নবায়নের চেষ্টা চলছে। তবে সরকারি পাটকলগুলোর অনুৎপাদনশীল ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারা পাটশিল্পের এক দুঃখজনক অধ্যায়। প্রাইভেট খাতে পরিচালিত মিলগুলোর অনেকেই তুলনামূলকভাবে লাভ করছে এবং রপ্তানিতেও অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। উদাহরণস্বরূপ, দেশের দুটি বড় বেসরকারি পাটকল জনতা জুট মিল ও আকিজ জুট মিল দেশের রপ্তানি বাজারে সুপরিচিত নাম।

পাটকলগুলোর এই উত্থান-পতনের ইতিহাস বাংলাদেশের শিল্প ব্যবস্থাপনার শিক্ষা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। সোনালি যুগের স্মৃতি যেমন আদমজী, কর্নফুলি, দৌলতপুরের মতো পাটকলের গৌরবগাথা আছে, তেমনি রয়েছে লোকসান, বদমিশ্রণ ও বন্ধ হয়ে যাওয়ার করুণ কাহিনী। তবে সুখবর এটি যে, বেসরকারি খাত এখন পুনরায় পাটশিল্পে বিনিয়োগে আগ্রহী এবং বহু বন্ধ মিল বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পুনঃচালুর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারের উচিত যুগোপযোগী নীতি সহায়তা দিয়ে এই শিল্পকে আধুনিক, প্রতিযোগিতামূলক ও লাভজনক করতে সহায়তা করা, যাতে পাটকলগুলো আবার দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

সরকারি নীতি ও পাটশিল্পের পুনর্জাগরণ উদ্যোগ

পাটশিল্পের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ সরকার বিগত এক দশকে নানাবিধ নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ২০১০ সালে “আবশ্যিক পণ্য মোড়কীকরণ আইন” পাস করে দেশের অভ্যন্তরে ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার ইত্যাদি বাল্ক পণ্য বাধ্যতামূলকভাবে পাটের বস্তায় লাগানোর নিয়ম চালু করা হয়। ২০১৩ সালে এ বিষয়ে বিধিমালা জারি এবং পরবর্তীতে ২০১৮ সালে পশুখাদ্য পর্যন্ত সব ধরনের মোড়কে পাটের বস্তা ব্যবহারের আইনি নির্দেশনা দেওয়া হয়। এই পদক্ষেপ দেশীয় বাজারে পাটজাত বস্তার চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছে, যার ফলে অনেক বন্ধ পাটকলও নতুন অর্ডার পেয়ে চালু হয়েছে। ২০১৭ সালে নতুন “জাতীয় পাটনীতি” প্রণয়ন করা হয় যেখানে পাটচাষ সম্প্রসারণ, উন্নত বীজ সরবরাহ, পাটপণ্যের বহুমুখীকরণ ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

পাটকে কৃষিপণ্য হিসেবে উন্নীত করার দাবিও দীর্ঘদিনের। অবশেষে ২০২৩ সালে মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নেয় পাটকে সরকারিভাবে “কৃষিপণ্য” ঘোষণা করার, যার ফলে পাটচাষীরা কৃষিঋণ, ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণসহ অন্যান্য সুবিধা পাবেন। ২০২৩ সালকে সরকার “পাটপণ্য বর্ষ” হিসেবে ঘোষণা করে সারা বছরব্যাপী দেশে-বিদেশে প্রদর্শনী ও প্রচার চালিয়েছে। উন্নত মানের পাটবীজ সরবরাহ, কৃষক প্রশিক্ষণ ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার বাড়ানোর জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (BJRI) নতুন উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবনসহ পাটপণ্য প্রযুক্তি উন্নয়নে কাজ করছে। উল্লেখ্য, ২০১০ সালে বাংলাদেশি বিজ্ঞানীরা পাটের জিনোম সিকোয়েন্স উন্মোচন করে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির এক মাইলফলক স্থাপন করেছিলেন, যা ভবিষ্যতে উন্নততর পাটের জাত ও বহুমুখী ব্যবহার উদ্ভাবনে সহায়ক হবে।

বহির্বিশ্বে পাটজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণেও সরকার তৎপর। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের পাটের বিপণন বাড়াতে প্রদর্শনী, বাণিজ্য মিশন ও কূটনৈতিক প্রচার চালানো হচ্ছে। ইউরোপ, তুরস্ক, চীন, মধ্যপ্রাচ্যসহ সম্ভাবনাময় বাজারগুলোতে আমাদের কূটনীতিক মিশনগুলো পাট ও সোনালি ব্যাগের মতো নতুন উদ্ভাবনের ব্যাপারে আগ্রহ জাগিয়ে তুলছে। প্রতিবেশী ভারতে অবশ্য বাংলাদেশি পাটপণ্যের উপর অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের মতো চ্যালেঞ্জ এসেছে, যা কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা চলছে।

সামগ্রিকভাবে, সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগে পাটশিল্পে পুনর্জাগরণ দেখা যাচ্ছে। দেশের অনেক তরুণ উদ্যোক্তা ফ্যাশন ও হস্তশিল্পে পাটকে নতুনভাবে উপস্থাপন করে আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম থেকে স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। “স্মার্ট বাংলাদেশ” বিনির্মাণের অংশ হিসেবে সরকার পাটশিল্পের চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী প্রযুক্তি ও দক্ষতা উন্নয়নের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই প্রচেষ্টাগুলো যদি ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তবে পাটশিল্প আবার বাংলাদেশ অর্থনীতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে।

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পাট: বর্তমান অবস্থান ও ভবিষ্যৎ

একসময় বিশ্ব পাটবাজারে বাংলাদেশ ছিল রাজত্বকারী শক্তি, আজও বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পাট ও পাটজাত পণ্যের আধিপত্য বিদ্যমান। বিশ্বের প্রায় ৬০টিরও বেশি দেশে বাংলাদেশ পাট ও পণ্য রপ্তানি করে থাকে। তুরস্ক, চীন, ভারত, মিশর, যুক্তরাজ্য, ঘানা, আইভরি কোস্ট, জার্মানি, ব্রাজিল ইত্যাদি দেশ বাংলাদেশি পাটের প্রধান ক্রেতা। ২০২১ সালের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশ বিশ্বে কাঁচা পাট উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে (ভারতের পরেই) অবস্থান করছে এবং বৈশ্বিক বাজারের প্রায় ৪২% পাট আঁশ বাংলাদেশ সরবরাহ করে। তবে উৎপাদনের দিক থেকে ভারত শীর্ষে থাকলেও নিজেদের চাহিদা মেটাতে তারা বেশিরভাগই অভ্যন্তরীণভাবে ব্যবহার করে; অপরদিকে বাংলাদেশ উত্পাদিত পাটের সিংহভাগ রপ্তানি করে থাকে, যার ফলে বাংলাদেশই বিশ্বে সবচেয়ে বড় পাট রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বিবেচিত।

বাংলাদেশ থেকে বছরে প্রায় ৭৫-৮০ লাখ বেল (এক বেল = প্রায় ১৮০ কেজি) কাঁচা পাট উৎপন্ন হয় এবং এর উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশে যায়। কাঁচা পাট ছাড়াও পাটসুতা, বস্তা, কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ, জুট ফেব্রিক, হেসিয়ান, জিওটেক্সটাইল, পাটের তৈরি হস্তশিল্প – এসব বহুমুখী পণ্যও রপ্তানি হচ্ছে। ২০১৯ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশ পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে প্রায় ১ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে। বিশ্ববাজারে প্লাস্টিক নিষিদ্ধকরণের প্রবণতা বাড়ায় আগামী দিনে এই আয় বহুগুণে বাড়তে পারে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। আন্তর্জাতিক বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান IMARC-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী ২০২৭ সালের মধ্যে বিশ্ব জুটব্যাগের বাজার ৩.৮৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে পারে এবং এ খাতে বার্ষিক ১০% এরও বেশি প্রবৃদ্ধি হবে। এর একটি বড় সুবিধাভোগী হবে বাংলাদেশ, কারণ বৈশ্বিক গ্রাহকরা বাংলাদেশের মানসম্পন্ন পাটের প্রতি আস্থা রাখেন।

তবে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের এই সাফল্যের সাথে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। প্রতিযোগী দেশ হিসেবে ভারত, চীন, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার ইত্যাদি দেশ নিজেরাও পাট উৎপাদন ও রপ্তানিতে জড়িত। সিন্থেটিক বিকল্প বিশেষ করে পলিপ্রোপিলিনের বস্তা এখনও অনেক দেশে সস্তার কারণে জনপ্রিয়। এসব মোকাবেলায় বাংলাদেশকে উচ্চমূল্য সংযোজিত পাটপণ্য উদ্ভাবন করতে হবে এবং স্থিতিশীল গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে। সম্প্রতি ভারত বাংলাদেশি পাটপণ্যের বিরুদ্ধে যে অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করেছে, তা বাংলাদেশের রপ্তানিতে কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে কূটনৈতিক তৎপরতা ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (WTO) নিয়ম অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

সবকিছু ছাপিয়ে, টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশ-সচেতন বিশ্বের চাহিদার সাথে বাংলাদেশের পাটশিল্প নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছে – এটাই সবচেয়ে বড় আশার কথা। আজ ১৩৫টিরও বেশি দেশে বাংলাদেশ পাট ও পাটপণ্য রপ্তানি করছে। বিশ্বব্যাপী পরিবেশবান্ধব পণ্যের বাজারে “Made in Bangladesh” পাটজাত দ্রব্য বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। দেশে-বিদেশে ব্যাপক চাহিদা থাকার পরও বাংলাদেশ মোট বৈশ্বিক চাহিদার একটি অংশই পূরণ করছে, তাই ভবিষ্যতে উৎপাদন ও রপ্তানির সুযোগ অনেক বেড়ে যাওয়ার সম্ভবনা আছে।

শেষে, পাটশিল্পের সম্ভাবনাকে এক কথায় এভাবেই বলা যায় – বাংলাদেশের সোনালি আঁশের সুদিন ফিরছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ, উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং বিশ্ববাসীর পরিবেশবান্ধব পণ্যের দিকে ঝোঁক – এই সবকিছুর যুগপত্ সমন্বয়ে পাটশিল্প নতুন করে জাগ্রত হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, সঠিক দিকনির্দেশনা ও পরিশ্রম অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশের পাট তার অতীতের গৌরবময় অবস্থানে ফিরে যেতে পারবে। সোনালি আঁশের ঐতিহ্য, অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও পরিবেশবান্ধব বৈশিষ্ট্য একসূত্রে এনে বাংলাদেশ আবারও বিশ্বে প্রমাণ করতে চলেছে – পাটের জায়গা নিতে পারে, এমন বিকল্প আসলে খুব কমই আছে। বাংলাদেশে পাটশিল্প তাই কালের বিবর্তনে নতুনতর রূপে, নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে টেকসই ভবিষ্যতের পথে।

সূত্র: এই নিবন্ধটি প্রস্তুতকালে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ, গবেষণা নিবন্ধ ও সংবাদ প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য উৎসের মধ্যে রয়েছে বাংলাপিডিয়া ও উইকিপিডিয়ার সংশ্লিষ্ট নিবন্ধ, একাধিক জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদন observerbd.com, আন্তর্জাতিক বাজার বিশ্লেষণ ও গবেষণা দলিল pressxpress.org এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশিত নীতিমালা সংক্রান্ত নথি। পাটশিল্পের সাম্প্রতিক তথ্য ও পরিসংখ্যানও প্রাসঙ্গিক সূত্র থেকে যাচাই করে উদ্ধৃত করা হয়েছে। পাটকে ঘিরে বাংলাদেশের দীর্ঘঐতিহ্য ও আধুনিক বিকাশের এই চিত্রটি উপস্থাপনে সকল তথ্যসূত্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আপনার একটি শেয়ার এবং মন্তব্য আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা ❤️

শতরঞ্জি, রংপুরের ঐতিহ্যবাহী বুননশিল্প

রংপুরের ঘাঘট নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকার জলবায়ু এবং ঘাঘট নদীর পানি শতরঞ্জি বুননের উপযোগী। যেমন জামদানির জন্য উপযোগী শীতলক্ষ্যা নদীর পানি।

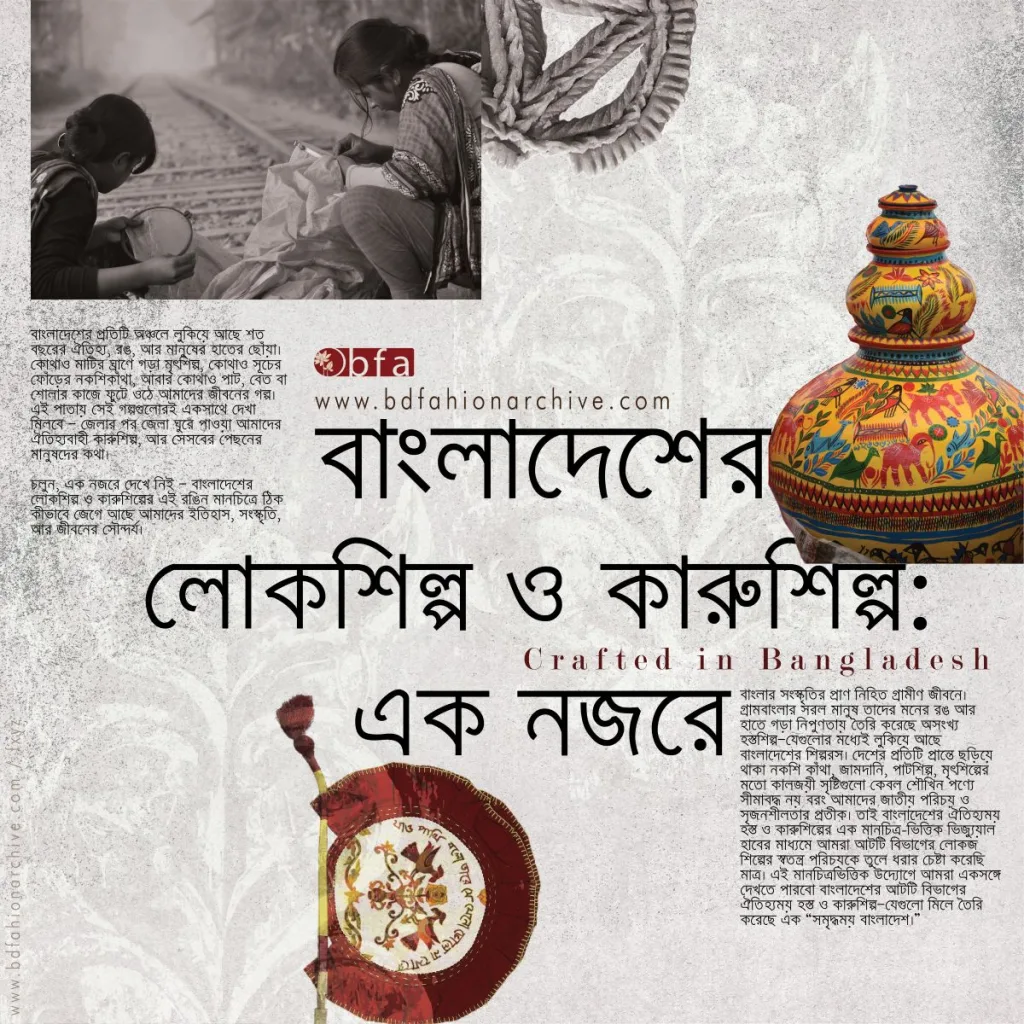

বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্প: এক নজরে

fayze hassan

লালনের ছেউড়িয়া থেকে গ্রামবাংলার মেলা—বাংলাদেশের একতারা শিল্প

fayze hassan

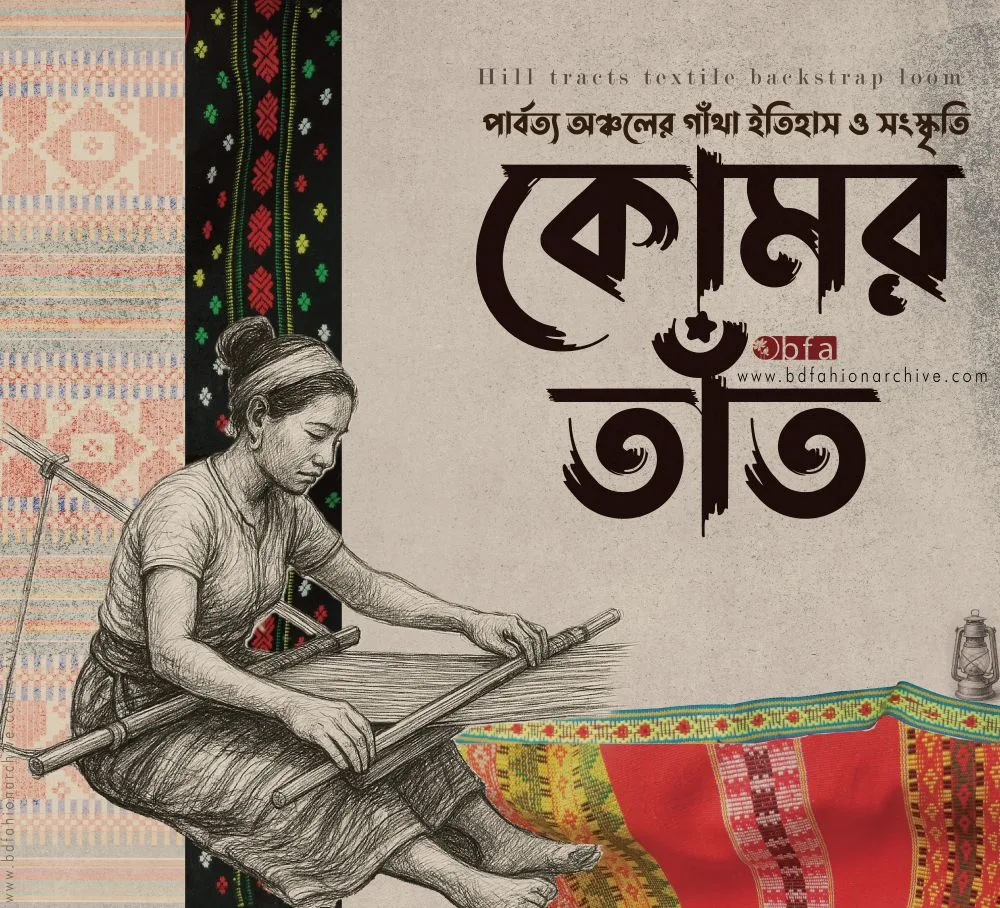

পাটশিল্পের পুনর্জাগরণ: গ্রামীণ কারুশিল্প থেকে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডিং

fayze hassan

বাংলাদেশের পাটশিল্প: ঐতিহ্য, বর্তমান অবস্থা ও সোনালি আঁশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

bdfashion archive

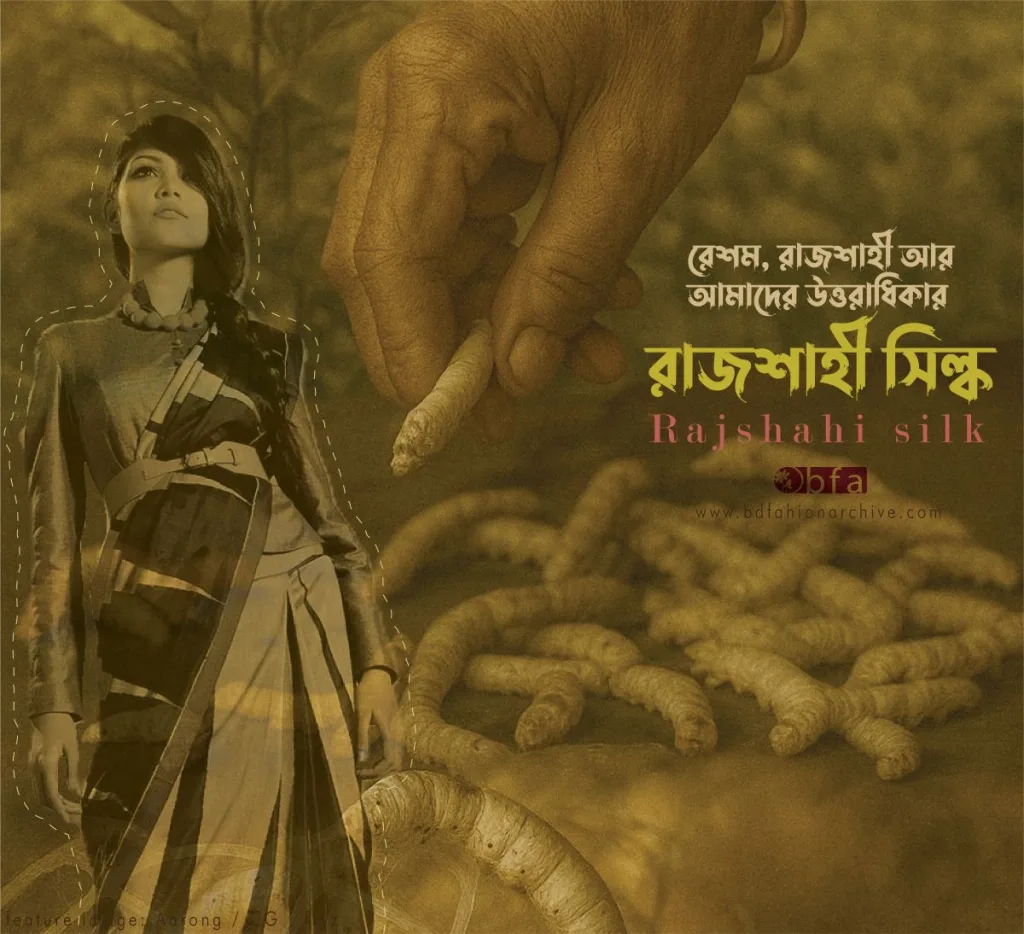

রাজশাহী সিল্ক: প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বয়ে আসা ঐতিহ্য

fayze hassan